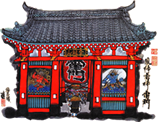

節分会浅草寺古式追儺式

2月節分

浅草寺本堂にて

節分とは1年の春夏秋冬の季節を分ける言葉で、本来4回あるはずですが、現在では立春の前日のみをさしています。節分には炒った大豆を打って、邪気を払う(追儺)としたのは、日本では室町時代頃からといわれています。大豆が選ばれたのは、魔の目をつぶすとか、マメで暮らすとかの縁起からだろうと思われます。この習慣が庶民の間に流行しだしたのは江戸時代以後のことですが、浅草寺は元禄頃から庶民を対象とした節分会を実行しており、享保頃には江戸中に有名になっていた事が文献で知られています。江戸時代の浅草寺の節分会の特徴は「節分般若心経日数所」と記された切紙のお札を1万枚作り、そのうち3300枚を、節分会の法要終了後、本堂外陣の東西の柱に棚をつって、そこから節分と書いた大団扇であおって撒く行事でした。そのためこの札を手に入れようと信徒が堂内に満ちて、大変混雑したといわれています(明治時代に危険ということで中止された)。現在では、一般信徒の有志が年男となり、午後1時と2時の2回に分かれ、行列を作って伝法院より進行し、法要終了後、本堂東側回廊の外につくられた舞台で豆撒きをおこなっています。

詳細は浅草寺ホームページでご確認ください。